|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(大の里)

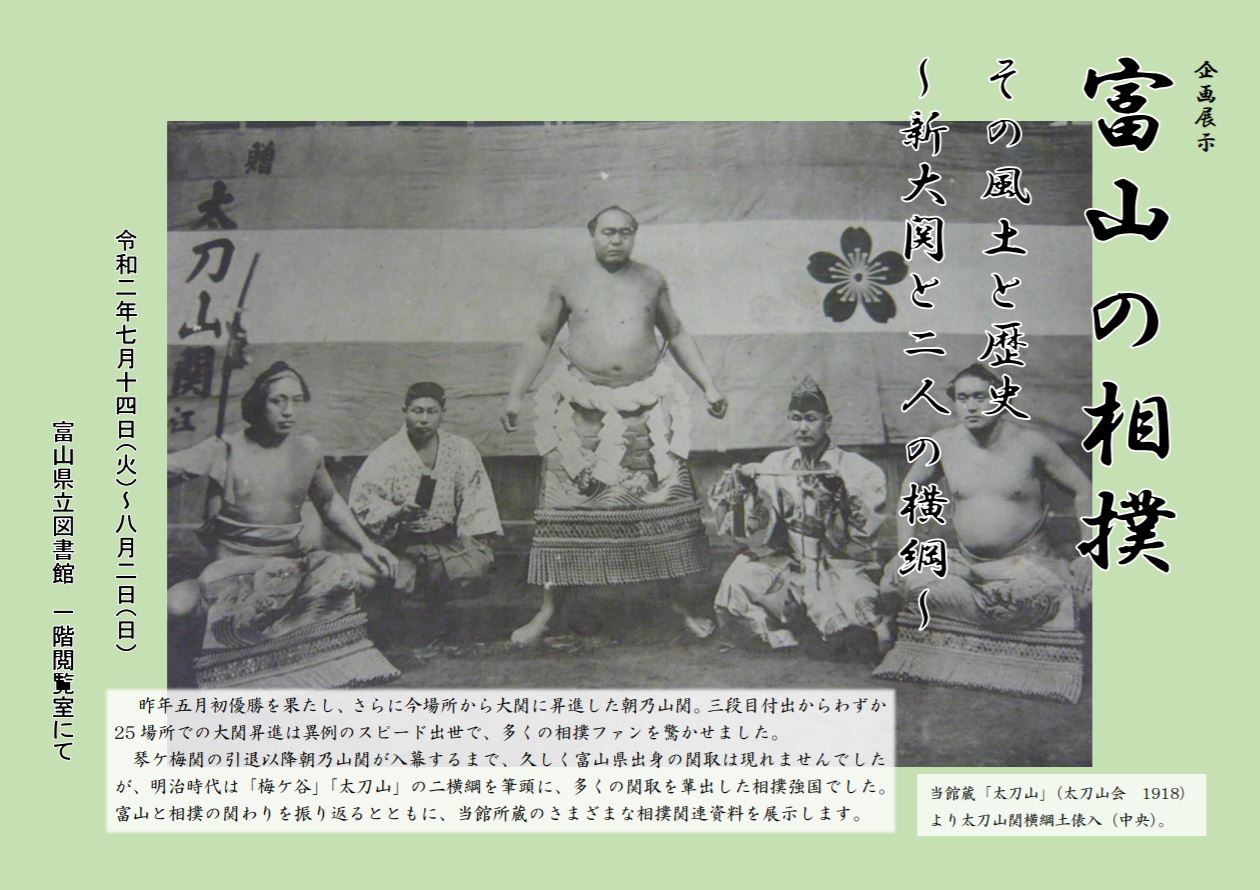

大の里は初の綱とりに挑んだ夏場所で初日から圧倒的な強さを発揮し、5月23日琴櫻との大関対決を制し14勝1敗で2場所連続4度目の優勝を果たした。 石川県出身力士の横綱昇進は第54代の輪島(七尾市出身)以来、52年ぶり3人目となる。日本出身の新横綱は大の里の師匠で2017年初場所後に昇進した稀勢の里(現二所ノ関親方)以来8年ぶり。23年夏場所の幕下10枚目格付け出し初土俵から所要13場所での横綱昇進は輪島の21場所を更新し、年6場所制となった1958年以降初土俵の力士で最速となる。 なお、出身の津幡町(つばたまち)は河北郡に属し、もともとは能登の国ではなく加賀の国であり、県の都市計画では「奥能登、中能登、県央、南加賀」の「県央」に位置づけられており、能登地方ではないが、半島振興法では能登半島の一部に位置づけられ、地勢的には能登地方とも言える。 一方、石川県出身の先輩横綱は2人とも能登出身である。江戸期の阿武松(おうのまつ)緑之助はあまりの大食漢ゆえに「部屋が食いつぶされる」と武隈部屋を追い出され、故郷にも帰れないために自害を決意。「この世の名残に」と入った飯屋でその食いっぷりを主人から見込まれて錣山部屋に入門し、大出世した話が落語や講談で有名である。 (豊昇龍) 大相撲の横綱審議委員会(横審)が2025年1月27日両国国技館内で開かれ、初場所で2度目の優勝を飾った大関豊昇龍の横綱推薦を決定した。横審の推薦条件では大関で2場所連続の優勝を原則とし、準ずる成績をあげた力士を推薦する場合、出席した委員の3分の2以上の決議が必要と内規で定めており、後者によっての決定。一人横綱の照ノ富士が初場所中に引退したが、32年ぶりの横綱空位は免れた。 この日をもって任期満了で退任した山内昌之横審委員長は、豊昇龍の横綱昇進について、金峰山、王鵬との優勝決定ともえ戦にもつれ、劇的な展開で豊昇龍が優勝したことも昇進ムードを後押ししたとし、「運を見事に捉えて勝った。そのドラマ性は角界を担っていく横綱としてふさわしいと判断した。(勝ち)星以上の力が左右したことは認めざるを得ない」と説明した(共同通信2025.1.29)。 (歴代横綱) 歴代総理大臣の出身県(図録5237)にならって、歴代横綱の出身地(海外を含む)の図録を作成した。原資料は日本相撲協会の歴代横綱一覧表である。 横綱輩出人数の最も多い地域は北海道の8人であり、青森県の6人、モンゴルの6人、そして宮城、茨城、千葉、東京、鹿児島の各都県の4人が続いている。横綱なしは16府県にのぼっている。 総理大臣出身県と比較すると、総理大臣は山口県の8人、東京都の5人と地域は異なるが多さの順位は似ている。総理大臣を輩出していない県は18県にのぼっており、横綱未輩出地域よりやや多い。 歴代総理の人数は65人であるに対して、歴代横綱は75人となっており、出身地域の分布とともに、ほぼ同等のパターンを示している点が興味深い。なお、歴代横綱75人のうち、戦前に横綱に昇進したのは38人であり、戦後の37人をやや上回っている。 初代の明石志賀之助は、下野国宇都宮(現栃木県宇都宮市)出身と考えてられている。確証はないが、江戸時代前期において実在していた人物とされ、日本相撲協会が初代横綱に認定している。従来の力業だけでなく相撲の技に関しても多く研究し、現在でも基本とされている四十八手の技を考案した人物とも言われている(ウィキペディアより)。 第12代陣幕(島根出身)までは江戸時代の横綱であり、明治以降の歴代横綱は61人となり総理大臣より少ない。横綱は総理大臣よりなるのが難しい地位とも言える。 歴代横綱出身地の地域分布については、北海道、青森、宮城、茨城、千葉、東京といった東日本で多くなっており、東高西低の傾向が認められるが、北海道、青森、東京の出身横綱はすべて戦後の横綱であり、東高西低の傾向は戦後に顕著になったとも言える。 最近の傾向は米国ハワイ州終身及びモンゴル出身の外国人横綱の増加であることは誰の目にも明らかである。第64代の曙が1993(平成5)年3月に横綱となってから第74代の豊昇龍まで11人の横綱が誕生したが、そのうち外国人以外は、貴乃花、若乃花、稀勢の里の3人にすぎない。 愛知県は大錦、前田山、玉の海の3人。大正時代に活躍した大錦は大阪相撲で6回優勝した。 富山県は梅ケ谷(二代)と太刀山。太刀山は年2場所しかなかった明治時代後期から大正時代にかけて9回も優勝した名横綱だった。 三重県は三重ノ海と双羽黒。双羽黒は優勝経験のないまま将来性を買われて22歳11カ月で横綱に昇進したが、トラブルで部屋を脱走し、廃業となった。 相撲取りは何か霊的慰安をもたらす存在であるせいか、大きな自然災害による苦難の中では被災地が生んだ名横綱を思い起こしたくなるようだ。2024年1月1日に発生した能登半島地震でも能登出身の横綱の事績が紹介された。 「相撲の盛んな石川県が生んだ力士と言えば、第54代横綱輪島を思い浮かべる人もいよう。能登半島の七尾市出身で、第55代横綱北の湖と競って昭和に一時代を築いた。さらにさかのぼって江戸時代には、第6代横綱の阿武松緑之助がいた。奥能登の能登町の貧しい家に生まれ、江戸のこんにゃく屋に奉公していたが、体に恵まれ、人の勧めで角界入り。出世は、農民の子から天下人になった豊臣秀吉に比せられた。人柄は温厚で偉ぶるところもなく、江戸っ子の人気者になったという。大食漢ぶりをネタにした落語『阿武松』も生まれている(小島貞二著『大相撲名力士100選』)。能登半島地震が起きてから10日余。大相撲初場所があす、初日を迎える。被害の大きい穴水町出身の幕内の遠藤は祖父らの無事を確認したが、実家の近くまで津波が迫ったといい「いつものように元気な相撲を取って(人々を)勇気づけられるのであれば」と語る」(東京新聞「筆洗」2024.1.13)。 そうでなくとも過去に輩出した横綱は郷土の誇りとなっている場合が多い。富山県の例を以下に掲げる。富山県出身の朝乃山が大関昇進した際に開催された展示会のポスターである。なお、ここで太刀持ち役を務めている黒瀬川は私の祖父の若かりし頃である。  図に登場している歴代横綱を代位順に掲げると次の通りである。(初)明石、(2)綾川、(3)丸山、(4)谷風、(5)小野川、(6)阿武松、(7)稲妻、(8)不知火、(9)秀の山、(10)雲龍、(11)不知火、(12)陣幕、(13)鬼面山、(14)境川、(15)梅ケ谷、(16)西ノ海、(17)小錦、(18)大砲、(19)常陸山、(20)梅ケ谷、(21)若島、(22)太刀山、(23)大木戸、(24)鳳、(25)西ノ海、(26)大錦、(27)栃木山、(28)大錦、(29)宮城山、(30)西ノ海、(31)常ノ花、(32)玉錦、(33)武蔵山、(34)男女ノ川、(35)双葉山、(36)羽黒山、(37)安藝ノ海、(38)照國、(39)前田山、(40)東富士、(41)千代の山、(42)鏡里、(43)吉葉山、(44)栃錦、(45)若乃花、(46)朝潮、(47)柏戸、(48)大鵬、(49)栃ノ海、(50)佐田の山、(51)玉の海、(52)北の富士、(53)琴櫻、(54)輪島、(55)北の湖、(56)若乃花、(57)三重ノ海、(58)千代の富士、(59)隆の里、(60)双羽黒、(61)北勝海、(62)大乃国、(63)旭富士、(64)曙、(65)貴乃花、(66)若乃花、(67)武蔵丸、(68)朝青龍、(69)白鵬、(70)日馬富士、(71)鶴竜、(72)稀勢の里、(73)照ノ富士、(74)豊昇龍、(75)大の里 (2023年9月14日収録、2024年1月13日能登出身横綱、初出も最新横綱出身地のモンゴルから石川県に変更、2025年1月28日新横綱豊昇龍、5月24日大の里横綱昇進へ、5月28日大の里横綱昇進、5月30日コメント補訂)

[ 本図録と関連するコンテンツ ] |

|

||||||||||||||||||